Twitter (現𝕏) でたまたま見かけて一目惚れした、Cornix が届いて2週間ほど使ったので話したいことを話します。

元々長い間使っていたキーボードがあったのですが、乗り換えて、しばらくは Cornix を使い続けるつもりです。

購入に至った経緯、使い続けたいと思った理由をつらつらと書いていこうと思います。

私の Cornix

Cornix 自体の紹介は省きます。想像以上の人気でいろんな人が紹介してるので、そちらを参照ください。

黒の本体に、GB でついでに購入したクリアパープルのキャップを一部につけてます。

元のキースイッチも軽く、打っていて心地よい音がするのですが、オフィスで使うには少し気になる感じでしたので、 より軽く静音性に優れた Kailh Deep Sea Silent MINI Pink Island に付け替えてます。

ミスを減らすために、使っていない場所はキースイッチブロッカーで塞いでいます。慣れてきたら適当な役割を割り当ててもいいかなと思っています。(Choc V2 に正式に対応している訳ではないので真似される方はご留意を)

高級感のあるアルミのボディやシンメトリーのデザイン、標準の黒のキーキャップも可愛らしくて好きです。

特に、クリアパープルとボディからチラ見えするスイッチの青がかわいくて愛でるだけも満足できます。

(ゆかり(凛)さんと色がおそろ)

少し気になるのは、シールとマイコン・親指キー周りのカバーの色が全体の黒から少し浮いてるようにも感じるくらいです。

私はキーキャップに紫も混ぜていたり、印字も白なのであまり気になりませんが、黒で統一したい人には気になるポイントかもしれません。

シールは剥がすのはダメそうだけど、いつでも確認できるようにマステとかでカバーしておくのは大丈夫かもしれません。(わからん)

使ってみての感想

あるキーボードの良さを語る上では、その人のキーボード歴や、利用環境の話を欠かせないので、まずはそこから。

使っていたキーボード

使用していたキーボードは自宅用と外用で2つあります。

- 自宅用: Mistel Barocco MD600

Mistel MD600v3 RGB Classic Black(英語配列) - マクロ機能付 左右分離型コンパクトRGBエルゴノミクスメカニカルキーボード。RGBバックライト、CHERRY MXスイッチ搭載、英語配列、分離型、コンパクトキーボード。分離することで、肩や腕の負担を軽減。

archisite.co.jp- 特徴: 60%、分割、有線、静音赤軸

- サイズ: 686g、296 x 125 x 40mm

- 使用期間: 7, 8年ほど使用 (今使っているのは2台目で、1台目は銀軸)

- 外用: Keychron K11 Pro

Keychron K11 Proは、65%Aliceレイアウトを採用した初の薄型QMK/VIAワイヤレスカスタムメカニカルキーボードです。ダブルショットPBTキーキャップ、ロータリーエンコーダーノブなど、人間工学に基づいたタイピング体験を提供し、生産性を最大化するプレミアムな機能を多数搭載しています!

keychron.co.jp- 特徴: 65%、一体型、Alice Layout、無線、赤軸

- サイズ: 510g、346 x 115 x 29 mm

- 使用期間: 1年半ほど使用

それ以外だと最近は Nay Create というキーボードも触ってました。

また、そこまでガッツリ作業しない場合は MacBook の内蔵キーボードを使うこともしばしば。

キーボード利用環境・用途

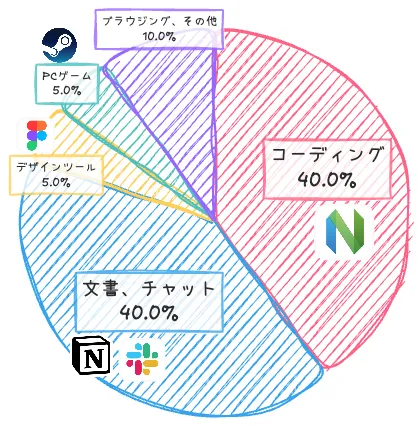

主な利用用途はプログラミング作業や開発関係での文書作成、チャット。

あとは特筆する用途としてはデザインツールを使うことがあるのと、 趣味の PC ゲームがあります。FPS とかではないライトなやつ。

基本は Mac で、ゲームだけ Windows 環境です。

デザインツールとPCゲームで共通で言えるのは、片手はマウスを握ってることが多い点ですね。

時間ではなく、使用頻度ベースでグラフにすると以下のような感じです。

Cornix の良かったところ

ビジュアルについては冒頭で語ったとおりで、加えて実際に使ってみて良かったポイントを挙げていきます。

コンパクトで持ち運びやすい

このサイズはトラックボール付きも人気ですが、個人的にはトラックボールがないのもプラスに捉えてます。

親指タイプは長時間使って指が痛くなった経験があるのと、多少高さも出てしまうと思うので。

分割・トラックボールなしであることに加え、40%・ロープロファイルであることで、コンパクトになり普段使っているガジェットポーチにすっぽり収まるのが持ち運びの観点で非常に良いです。

使ってるガジェットポーチは ユウボク東京のデイズポーチ で、これにケーブル類などと一緒に入れてます。

サイズを考慮するとやや重い方だと思うのですが、もともと使っていたキーボードと同じくらいなので、気になりませんでした。

組み込みのテンティング機構

Cornix の特徴の 1つに、組み込みのテンティング機構があり、6 ~ 24° の範囲で 4段階で傾斜をつけることができます。

私は一番低い 6° に設定して使っています。

全体として背が低いキーボードなので、多少の傾斜があると手首の負担が少なくなると感じました。

垂直レベルで角度をつけたい人にとってはかえって邪魔になるかもしれませんが、私はこの機構は非常に良いと思っています。

また調整が無段階ではないのも、耐久性の面でより安心できますし、持ち運びの際に角度が変わることもなくて良いポイントです。

調整も楽にできて、よく考えて作られているなと感じました。

MacBook に乗せて使える

これは、想定外に良かったポイントです。

もともと Alice Layout のキーボードを持ち運び用に使っていた理由の1つに、MacBook のキーボードの上に置いて使えることがありました。

トラックパッドへのアクセスを考えると、MacBook の横に並べるよりも上に置いた方が良いと考えています。

分割ではこのスタイルは無理だと思っていたのですが、Cornix は横幅がコンパクトであることに加え、無線でケーブルの取り回しが不要なことが相まって、MacBook のキーボードの上に置いて使うことができました。

(MacBook の上で使う場合はテンティングはしてません。)

Cornix でのレイアウト

最後に、レイアウトの話をして終わります。

最初に言っておきたいこと

Cornix だからどうとかは関係なく、ある程度キーマップをいじれるキーボードであれば、何かしらのキーと「I/J/K/L」「H/J/K/L」の組み合わせのどちらかを方向キーに割り当てるのは非常におすすめです。

いろんな場面で頻繁に利用するキーなので、押しづらい右下からホームポジションに持ってくると世界が変わります。

現在のレイアウト

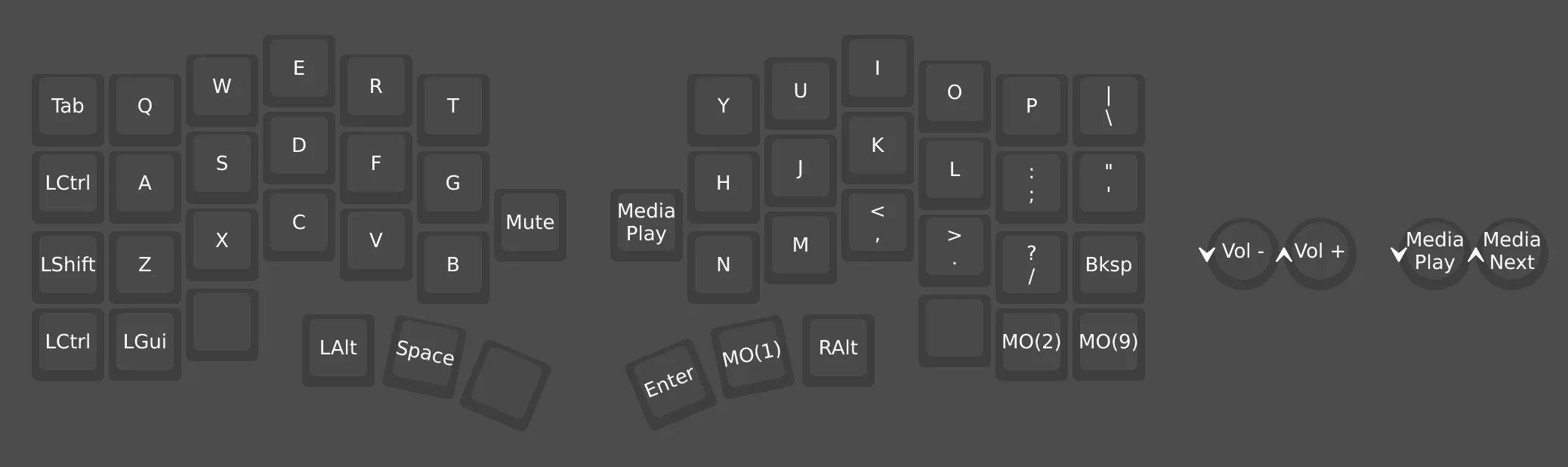

基本的にレイヤー0と1のみを使っています。

-

レイヤー0 (通常レイヤー)

-

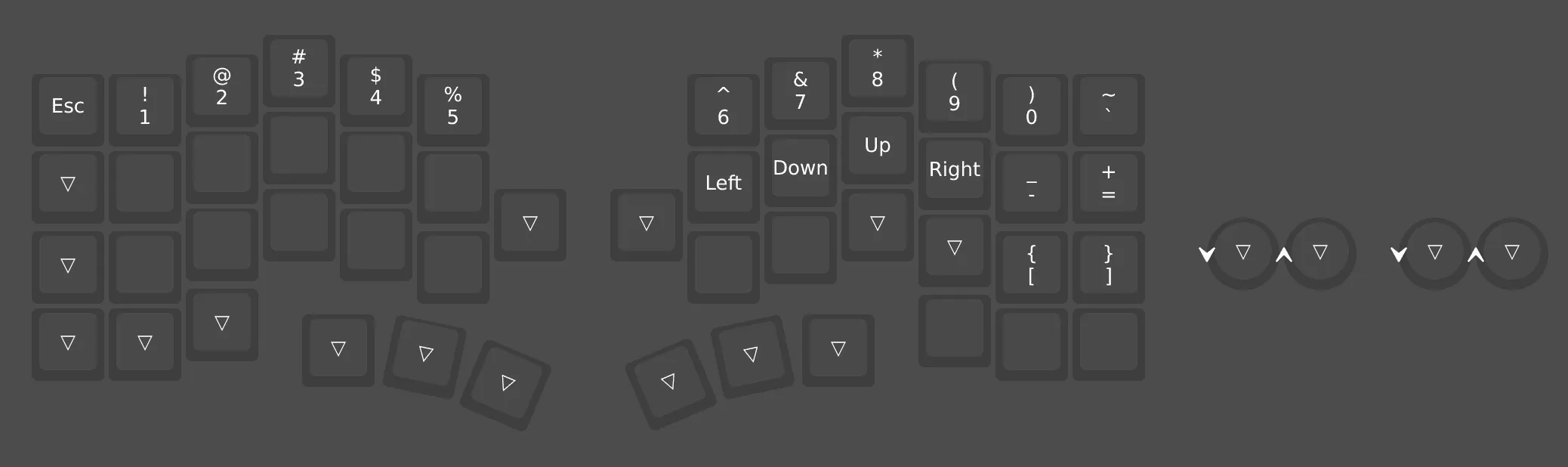

レイヤー1

-

レイヤー2

F1 ~ F11 までのファンクションキーと、Del キーのみを配置しています。ファンクションキーは Windows 環境でたまに使うので。

-

レイヤー9

Bluetooth 切り替え用。

ポイント

-

記号は位置関係をなるべく崩さないように配置

プログラミングでよく使われる記号はもっと押しやすい位置に配置するのよいかと思いましたが、通常配列から逸脱するのもいざというときに困りそうなので、なるべく位置関係を崩さないようにしました。

いち早く使える状態にしたかったのもあるので、またしばらく使ってから考え直す時間を取ろうと思います。

-

日本語入力に AZIK を採用しているので、「;」の位置は通常に合わせて、「-」は別レイヤーに

AZIK では長音の入力に、「-」ではなく「:」を使うため、この配置が最適です。 Vim でも「;/:」は何かと入り用なので、その点も含めてこの配置にしています。

-

十字キーを「H/J/K/L」に配置

ほかキーボードでは Fn + 「I/J/K/L」を十字キーに割り当てていましたが、今回は 40% になった分、押しつぶされる形になりました。 元々 Vim ライクな操作が好きなので、すぐに慣れました。(本来あるべき姿になったと思ってます)

-

Ctrl + H で Backspace

これは Karabiner で設定しています。こちらも Vim 由来で Ctrl + H を使っていて便利だったので、どこでも使えるようにしています。

ホームポジションで押せるので便利です。

-

Alt キーの単押しで日本語と英語の切り替え

Karabiner で Alt キーに割り当てています。Cornix 単体でも設定可能です。

-

コンボ設定に「Tab + Q」同時押しで 「Esc」 を設定

ゲーム中やマウス操作中に、片手で Esc を押せるのと何かと便利なので設定しています。 数字キーも片手で押せるように何か設定しようか考え中。「Space + Q」→ 「1」みたいな感じが候補です。

-

右のノブをメディアコントロールに設定

正直左のノブの別レイヤーにすればいいと言われたらそれまでなのですが、せっかくなら両方使いたかったので、、、。

通常レイヤーなら片手でも操作しやすいメリットはあります。作業中に音楽を聞いてることも多いのですが、話しかけられたときとかにさっと音楽を止められるのが便利です。